Die Maßnahmen-Workshops haben zahlreiche interne Diskussionen angestoßen, sodass wir Themen wie Verbraucherfreundlichkeit und soziale Bildung noch gezielter adressieren können. Viele der identifizierten Maßnahmen, beispielsweise zur Barrierefreiheit, wurden bereits umgesetzt und direkt in unsere Finanz-App integriert.

Darum geht´s:

Sobald die Ziele definiert sind, muss aufgezeigt werden, wie diese erreicht werden können. Häufig sind die in Schritt 2 identifizierten Aktivitäten der Organisation hierfür nicht ausreichend, sodass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Dabei besteht die Möglichkeit, sich an bestehenden Ansätzen anderer Unternehmen zu orientieren oder eigene Ideen zu entwickeln.

Werkzeuge in diesem Schritt

Vorlage zur Bewertung von CDR-Maßnahmen

Es ist wichtig CDR-Maßnahmen nicht nur ideell, sondern auch strategisch und praxisnah zu bewerten. Diese Vorlage hilft dabei, Ideen strukturiert zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

Workshopkonzept

Das folgende Vorgehen zeigt auf, wie Maßnahmen strukturiert erdacht und ausgearbeitet werden können. Wie in Schritt 3 sollte auch hier berücksichtigt werden, dass die genaue Ausgestaltung an die Rahmenbedingungen des Unternehmens angepasst werden müssen. Eine Orientierung an den folgenden Schritten hat sich für die Erarbeitung von CDR Maßnahmen jedoch bewährt:

Beispiel Workshop

1. Ideensammlung

Zu Beginn werden möglichst viele Ideen für potenzielle Maßnahmen gesammelt.

Wichtig: In dieser Phase erfolgt keine Bewertung oder Diskussion – es geht ausschließlich um die freie Sammlung von Vorschlägen.

Um die Kreativität der Teilnehmenden zu fördern, können Szenariofragen eingesetzt werden, die unterschiedliche Perspektiven und Zukunftsbilder eröffnen.

Kreativfragen:

- Was würden Sie tun, hätten Sie unendlich Geld zur Verfügung?

- Wie würde Ihr größter Konkurrent handeln?

- Welche Idee würden Sie verfolgen, wenn ein Scheitern keine Konsequenzen hätte?

2. Clustern und Priorisieren

Anschließend werden die gesammelten Ideen gemeinsam betrachtet und thematisch zusammengefasst. Auf Basis dieser Cluster erfolgt eine erste Priorisierung: Welche Ideen bzw. Ideencluster sollen weiterverfolgt werden?

Empfehlenswert ist die Auswahl von 3 bis 6 Maßnahmen, um die weitere Arbeit zu fokussieren.

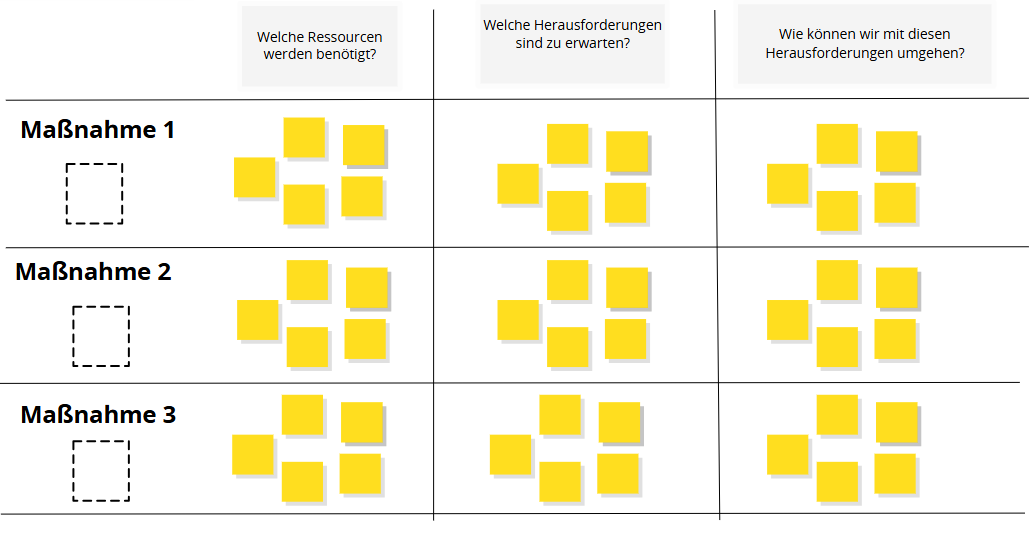

3. Vertiefung der ausgewählten Ideen

Im nächsten Schritt werden die priorisierten Ideen systematisch weiterentwickelt. Leitfragen unterstützen dabei, die Konzepte zu schärfen:

- Welche Ressourcen werden benötigt?

- Welche Herausforderungen sind zu erwarten?

- Wie können wir mit diesen Herausforderungen umgehen?

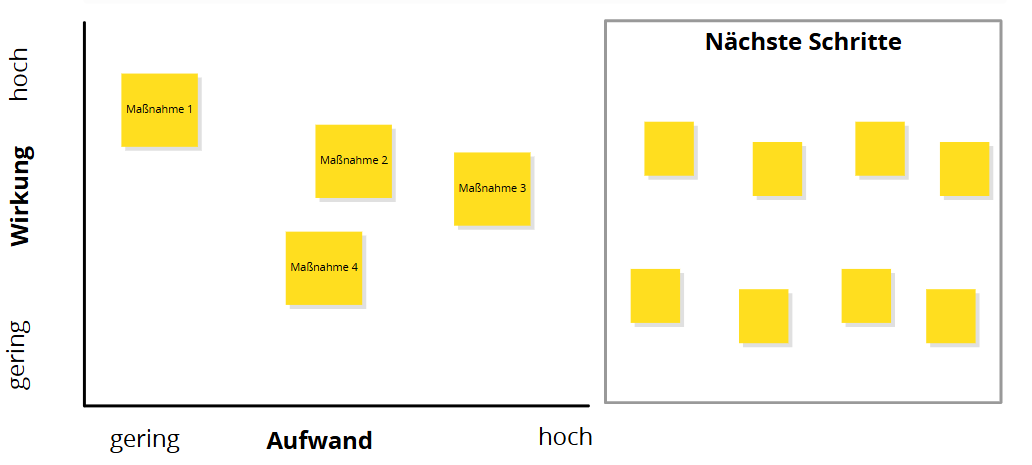

4. Priorisierung und nächste Schritte

Im finalen Schritt werden die angereicherten Ideen in einem Wirkungs-/Aufwand-Graphen verortet, um die Prioritätensetzung zu schärfen.

Besonders im Fokus stehen Maßnahmen mit hoher Wirkung und geringem Aufwand („Low Hanging Fruits“). Darauf aufbauend werden gemeinsam die nächsten Schritte definiert, um zeitnah in die Umsetzung zu starten.

2. Best Practices

Die Vielseitigkeit von CDR zeigt sich auch in den vielen verschiedenen Maßnahmen, die von Unternehmen bereits umgesetzt wurden. Im Folgenden sind in jeden der vier Kategorien jeweils eine Beispielmaßnahme zu finden, um die Möglichkeit der Umsetzung zu verdeutlichen.

Erfolgsstory 1: Tech4Environment

Die Ausgangssituation: Die Textilbranche trägt erheblich zur Umweltbelastung bei, da Kleidung oft nur kurz genutzt und anschließend entsorgt wird. Jede Saison gelangen so Millionen Tonnen Textilien auf den Müll, obwohl viele Stücke noch tragbar wären. Das führt zu einem unnötig hohen Verbrauch an Rohstoffen, Wasser und Energie entlang der gesamten Produktionskette.

Der Ansatz: Durch die Integration in den Online-Store wird der An- und Verkauf von Gebrauchtkleidung erleichtert. Kundinnen und Kunden können so unkompliziert gebrauchte Mode weitergeben oder erwerben und damit die Lebensdauer der Kleidungsstücke verlängern. Durch eine sorgfältige Qualitätskontrolle des Händlers entsteht zusätzlich Vertrauen, sodass Secondhand-Kauf zur attraktiven und verlässlichen Alternative wird.

Auch für das Unternehmen ergeben sich klare Vorteile: Es erschließt neue Kundengruppen, stärkt die Kundenbindung durch nachhaltige Angebote und positioniert sich als verantwortungsbewusster Akteur im Markt. Gleichzeitig entstehen zusätzliche Umsatzpotenziale durch den Wiederverkauf und die Erweiterung des Sortiments, ohne dass neue Produktionsressourcen benötigt werden.

Erfolgsstory 2: Tech4Society

Die Ausgangssituation: Verbraucherinnen und Verbraucher müssen im Alltag zahlreiche Entscheidungen treffen, oft ohne die nötigen Fachkenntnisse. Gleichzeitig verfügen manche Unternehmen durch langjährige Erfahrung über wertvolles Wissen, wie Produkte und Dienstleistungen besonders verbraucherfreundlich gestaltet werden können. Dieses Potenzial bleibt jedoch häufig ungenutzt, wenn es nicht geteilt wird.

Der Ansatz: Erfahrungen und Praxistipps werden öffentlich zur Verfügung gestellt – etwa über Blogbeiträge auf der eigenen Website oder in Online-Webinaren. So erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher Orientierung und können fundiertere Entscheidungen treffen.

Vorteil für das Unternehmen: Das Unternehmen positioniert sich als vertrauenswürdiger und kompetenter Akteur, der aktiv zur Stärkung des Verbraucherschutzes beiträgt. Dies fördert nicht nur die Markenbindung und das Vertrauen in die eigene Expertise, sondern kann auch die Wahrnehmung in der Branche positiv beeinflussen. Wenn das Thema Verbraucherschutz an Bedeutung gewinnt und mehr Akteure kooperative Ansätze wie Branchenstandards verfolgen, profitiert das Unternehmen zusätzlich von einem verbesserten Marktumfeld und neuen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.

Erfolgsstory 3: Grüne Digitalisierung

Die Ausgangssituation: Datenmüll belastet nicht nur Budgets, sondern auch die Umwelt. Laut Capgemini (2023) bleiben bis zu 80 % der in Unternehmen gespeicherten Daten ungenutzt, verbrauchen aber dennoch Energie für Speicherung und Kühlung. Rechnet man diesen Verbrauch hoch, verursacht Datenmüll jährlich mehrere Millionen Tonnen CO₂-Emissionen weltweit – ein organisatorisches wie ökologisches Problem.

Der Ansatz: Durch Workshops, regelmäßige Kommunikationsmaßnahmen und klare Guidelines wurden die Mitarbeitenden für das Thema sensibilisiert. Ergänzend etablierte man eine „Digitale Kehrwoche“, in der veraltete Dateien gelöscht, redundante Dokumente entfernt und Ordnerstrukturen optimiert werden. So konnte der Datenbestand spürbar reduziert und das Bewusstsein für nachhaltigen Datenumgang gestärkt werden.

Vorteil für das Unternehmen: Neben der ökologischen Wirkung profitiert das Unternehmen auch operativ: Die IT-Infrastruktur wird entlastet, Speicher- und Energiekosten sinken, und die Datenqualität verbessert sich. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsstrategie und zeigt, dass digitale Verantwortung aktiv gelebt wird, ein Pluspunkt für die interne Kultur wie auch für die externe Wahrnehmung.

Erfolgsstory 4: Soziale Digitalisierung

Die Ausgangssituation: Apps, die mit besonders sensiblen Daten (z. B. Gesundheits-, Finanz- oder Tagebuchdaten) arbeiten, stehen unter hohem Druck: Datenpannen, regulatorische Anforderungen und Vertrauensverlust sind reale Risiken. Klassische Cloud-Architekturen erhöhen die Angriffsfläche, weil Dienstanbieter und Dritte potenziell Zugriff erhalten. Nutzer und Nutzerinnen wünschen sich dagegen maximale Hoheit über ihre Informationen und nachvollziehbare Datensparsamkeit.

Der Ansatz: Durch die ausschließliche Speicherung aller Daten auf dem Endgerät der Nutzer erhält selbst der App-Anbieter keinen Zugriff auf sensible Informationen. Damit behalten die Menschen jederzeit die volle Kontrolle über ihre Daten und können sicher sein, dass keinerlei Informationen gelesen oder weitergegeben werden. Das schafft Vertrauen, erhöht die Privatsphäre und reduziert gleichzeitig das Risiko von Datenpannen.

Vorteil für das Unternehmen: Die konsequente Umsetzung von Datenschutz und Datensouveränität stärkt das Vertrauen in die Marke und kann zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden, insbesondere in Märkten mit hohen regulatorischen Anforderungen oder sensiblen Zielgruppen. Gleichzeitig reduziert das Unternehmen eigene Haftungsrisiken und den Aufwand für Compliance-Maßnahmen. Die klare Positionierung als datenschutzfreundlicher Anbieter kann zudem die Kundenbindung erhöhen und neue Nutzergruppen erschließen.

Tipps zur Umsetzung

Tipp 1

Arbeiten Sie interdisziplinär.

Unterschiedliche Perspektiven fördern kreative Lösungen und helfen, blinde Flecken frühzeitig zu erkennen. So entsteht ein ganzheitlicher Blick auf mögliche Maßnahmen.

Tipp 2

Verlassen Sie gewohnte Denkmuster.

Neben den Kreativfragen kann auch ein räumlicher Wechsel helfen, neue Ideen zu entwickeln. Schon kleine Veränderungen in der Umgebung wirken inspirierend.

Tipp 3

Nutzen Sie Beispielmaßnahmen als Inspiration.

Diese müssen nicht eins zu eins übernommen werden, sondern können flexibel an die Gegebenheiten Ihres Unternehmens angepasst werden. So entstehen individuelle Lösungen, die zur Organisation passen.

SO GEHT ES WEITER

Sind erste Maßnahmen entwickelt, stellt sich die Frage, wie CDR langfristig und nachhaltig im Unternehmen verankert werden kann.

Im nächsten Schritt stehen daher die notwendigen Strukturen und Prozesse im Fokus, die eine dauerhafte Integration ermöglichen und das Thema über Einzelinitiativen hinaus in der Organisation verankern.

Nächste Schritte

5. Schritt

CDR umsetzen & verankern

Eine nachhaltige Umsetzung von CDR muss in bestehende Strukturen eingebettet werden und bei Bedarf neue Verantwortlichkeiten und Formate mit sich bringen.

6. Schritt

CDR kommunizieren

Eine wirkungsvolle Kommunikation dient intern der Sensibilisierung für CDR - und positioniert Ihr Unternehmen extern gegenüber Stakeholdern.